Solutions

Electricité

1) Maîtrise de la Demande d'Electricité (MDE)

La MDE consiste en un ensemble de mesures applicables par tous et qui permettent de réduire considérablement la consommation d'électricité de chaque foyer.

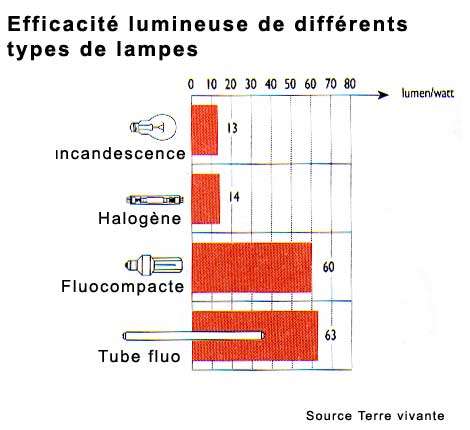

Concernant la lumière, deux choses peuvent être faites : privilégier de grandes ouvertures au sud, pour profiter de la lumière solaire, seule lumière gratuite et non polluante, et remplacer toutes les lampes halogènes ou à filament, avec lesquelles l'énergie de dissipe principalement sous forme de chaleur, par des tubes fluorescents (appelés plus communément "néons") ou par des lampes fluocompactes, c'est-à-dire des lampes basse consommation. Ces deux derniers types de lampes ont un rendement lumineux quatre à cinq fois supérieur à celui des lampes à filament ou des halogènes, comme le montre le graphique ci-dessous. De plus, les lampes fluocompactes s'adaptent sur les supports des lampes à filament, et ont une durée de vie allant jusqu'au décuple. L'investissement initial (ces lampes coûtent entre 5 et 15 €) est donc très rapidement amorti. Il est également important de penser à éteindre la lumière dans les pièces que l'on quitte, car il s'agit sinon de pur gaspillage.

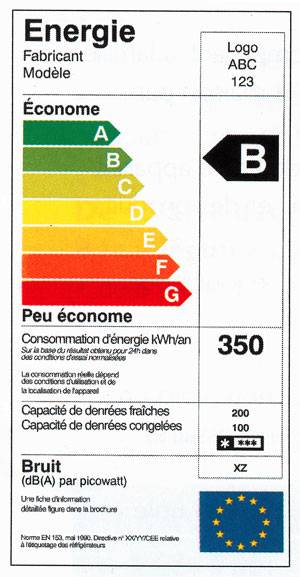

Les appareils électroménagers sont à l'origine de la majorité de la consommation électrique d'un ménage. Les plus gros consommateurs sont les réfrigérateurs et congélateurs, qui fonctionnent 24h/24, suivis par les sèche-linge, les lave-linge, les lave-vaisselle et les fours. Depuis 1993, l'Union européenne a imposé une signalétique sur l'énergie pour tous les produits du froid. L'étiquette énergie indique entre autres la consommation de chaque appareil, grâce à un indice allant de A pour les appareils les plus économes à G pour les plus consommateurs. On estime que cette signalétique a permis, depuis 1993, de diminuer de 30% la consommation moyenne des appareils réfrigérants vendus en Europe.

Depuis 1993, l'étiquetage énergétique s'est étendu aux lave-vaisselle, aux lave-linge, aux sèche-linge et aux appareils d'éclairage. Bruxelles est en train de réfléchir sur la manière d'appliquer cette étiquette énergie aux fours, chauffe-eau et climatiseurs électriques. Il va sans dire qu'il est impératif d'acheter des appareils de classe A, la moins consommatrice.

Un autre réflexe à acquérir est celui de ne jamais laisser les appareils en veille, mais de les éteindre complètement : certains appareils, tels que les téléviseurs ou les magnétoscopes, peuvent consommer plus lorsqu'ils sont en veille que lorsqu'ils sont allumés, étant donné qu'ils ne sont utilisés que quelques heures par jour. Un téléviseur consommant 80 W allumé et 15 W en veille va ainsi consommer 240 Wh s'il est utilisé trois heures par jour, et il consommera 315 Wh en plus des 240 Wh si on le laisse en veille pendant le reste de la journée.

Enfin, l'usage des piles est à limiter, car leur fabrication nécessite plus d'énergie qu'elles n'en fournissent ensuite. Il vaut mieux en tout cas utiliser des batteries rechargeables que des piles, car leur durée de vie et plus longue (étant donné que l'on peut les recharger) et leur recyclage (obligatoire dans l'Union européenne) est plus facile.

La MDE est en définitif le gisement d'économies le plus important, le plus rentable et le plus efficace !

2) Production d'électricité

La France est un cas particulier dans le monde en ce qui concerne l'électricité : c'est le seul pays qui tire la grande majorité de son électricité du nucléaire (78%). Les autres principales sources d'énergies sont l'hydraulique et les centrales thermiques. On peut donc a priori penser que la MDE, en France, ne diminuera pas énormément les émissions de CO2 dues à la production d'électricité. Mais il faut tout d'abord considérer la part, même si elle est inférieure à 10%, de l'électricité qui est d'origine thermique, c'est-à-dire issue de la combustion des combustibles fossiles : ces matériaux rejettent beaucoup de GES. De plus, contrairement à ce que veulent bien nous dire EDF et la COGEMA, le nucléaire rejette des GES, même s'il en rejette bien moins que les centrales thermiques. Ces GES proviennent des matériaux de construction des centrales nucléaires (principalement béton), gros consommateurs d'énergie lors de leur fabrication, ainsi que des tours de refroidissement, qui rejette énormément de vapeur d'eau. Et puis empêcher la production continue de déchets hautement radioactifs d'une durée de vie de 100 000 ans ne peut être une mauvaise chose.

En revanche, la plupart des autres pays ont comme principale source d'énergie les centrales thermique au charbon, au fioul et au gaz naturel. Dans ces pays (la quasi-totalité des pays), la MDE peut considérablement diminuer les émissions de GES.

La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est le prolongement naturel de la MDE. Ces énergies renouvelables sont de trois sortes : l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, et l'énergie solaire.

En ce qui concerne l'énergie hydroélectrique, la France exploite actuellement la grande majorité (90%) de son potentiel : les barrages hydrauliques produisent ainsi 67 TWh (67 milliards de kWh) chaque année (13% de la production totale d'électricité). En revanche, dans le monde, seul 17% du gisement hydraulique est exploité : il y a donc encore des efforts à faire sur le plan mondial. Il reste encore en France des petites centrales hydrauliques à installer (5 à 6000), dont la puissance totale équivaudrait à une tranche nucléaire, même s'il faut respecter les contraintes environnementales souhaitées par d'autres usagers des cours d'eau, tels que les pêcheurs.

La France possède le second gisement éolien européen, derrière le Royaume-Uni. Le potentiel offshore (sur mer) et sur terre est estimé à 160 TWh, soit 45% de la production nucléaire actuelle. Pourtant, l'exploitation actuelle de cette énergie est très faible, comparée à nos voisins européens, comme le montre le graphique ci-dessous.

Les trois arguments souvent retenus contre l'éolien sont le prix, le bruit, et la gêne visuelle. On peut répondre à cela que le prix de l'électricité éolienne est aujourd'hui équivalent voire inférieur à celui de l'électricité nucléaire si l'on prend en compte tous les coûts indirects (recherche, retraitement des déchets, impacts sur la santé…). En ce qui concerne le bruit, les récentes éoliennes ont accompli beaucoup de progrès, et quant à la gêne visuelle, on ne peut pas dire que les éoliennes soient plus laides que les gigantesques pylônes électriques qui sillonnent le pays ou que les énormes tours de refroidissement en béton des centrales nucléaires. Bien entendu, il faut quand même procéder à une étude d'impact sur l'environnement, car les fermes éoliennes peuvent être un danger si elles sont par exemple sur un itinéraire de migration d'oiseaux.

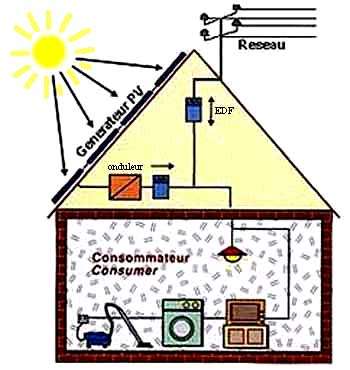

Enfin, l'utilisation de l'énergie solaire passe par le développement des centrales photovoltaïques. Ces centrales se composent de panneaux solaires en silicium, généralement placés en toiture, qui mettent à profit le moindre rayon de Soleil pour produire un courant électrique continu. Ce courant est ensuite converti en courant alternatif 220 V 50 Hz par un onduleur qui se "cale" sur le secteur d'EDF auquel il est relié. Une maison possédant ce type de toit solaire doit nécessairement être aussi reliée au réseau EDF, pour avoir un courant de référence et pour bénéficier d'une alimentation électrique même les jours couverts et la nuit. Lorsque la production du toit est supérieure à la consommation de la maison, le courant est injecté dans le réseau EDF. Dans le cas contraire, EDF assure la différence entre production et consommation. Dans tous les cas, l'électricité doit être revendue à EDF puis rachetée au prix normal.

Le faible développement du photovoltaïque en France s'explique par un prix de rachat de l'électricité dérisoire. Le prix de rachat des énergies propres est en train d'être négocié, et il devrait tourner prochainement autour de 0,30 €. D'autre part, le faible développement des centrales photovoltaïques n'a pas permis de faire diminuer les prix des capteurs solaires. On estime qu'en multipliant par quatre la production industrielle de capteurs solaires, on pourra diviser par quatre leur prix. Le prix d'une centrale de 10 m², dont la production annuelle tourne autour de 1100 kWh, est aujourd'hui de 7000 €, hors subvention. L'Europe, l'ADEME et les conseils régionaux donnent des primes qui peuvent considérablement faire diminuer le prix de ces installations : il peut être divisé par deux. La période d'amortissement tourne actuellement entre 20 et 40 ans, ce qui est peu par rapport à la durée de vie des capteurs solaires. Avec la future augmentation du prix de rachat de l'électricité photovoltaïque par EDF, cette période d'amortissement devrait considérablement diminuer.

L'inconvénient évident de ce moyen de production est son irrégularité : la puissance fournie est directement proportionnelle à l'ensoleillement. Si l'on veut garantir un avenir à cette énergie, il faudra investir dans la recherche sur les piles à combustibles, qui sont des batteries fonctionnant grâce à l'électrolyse et à la catalyse, deux réactions chimiques inverses permettant de stocker l'énergie électrique sous une forme chimique (électrolyse), puis de la restituer (catalyse).

A court terme (moins de 25 ans), il est évident que les énergies renouvelables ne pourront pas assurer la totalité de production électrique mondiale, ni même française. Il faut donc opter pour d'autres formes de centrales électriques, en considérant les avantages et inconvénients de chacune. Le débat sur le nucléaire ne se fera pas ici, c'est un sujet beaucoup trop complexe à traiter pour le faire rapidement. Nous parlerons uniquement de ce que l'on appelle la cogénération, qui permet d'économiser jusqu'à 40% de l'énergie primaire. C'est un principe qui consiste à récupérer la partie de l'énergie thermique qui est non utilisée (et donc gaspillée) dans les centrales thermiques au fioul ou au gaz : électricité et chaleur sont produites avec la même source d'énergie. Comme le solaire ou l'éolien, la cogénération peut être décentralisée, avec de micro turbines individuelles, qui assurent ainsi les besoins en électricité, chauffage et ECS d'une maison ou d'un immeuble. Si la cogénération s'applique principalement aux énergies fossiles, c'est également un très bon débouché pour toutes les énergies issues de la biomasse (bois-énergie, biogaz et biocarburants).